一个比一个卷。

[ 低价位车型“无福消受” ]

没有哪个不是自家品牌最高端的象征。

图源:西部证券研发中心

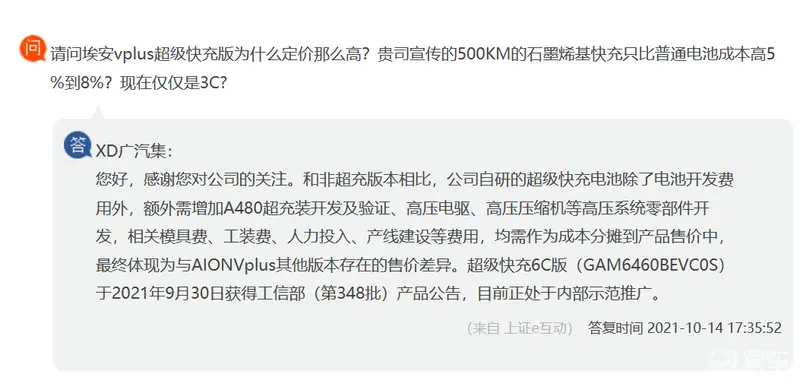

为什么高压快充车型都那么贵?

广汽集团在股吧里回复股民的内容比较完整地解释了这个问题。

广汽官方表示,除了开发费用外,高压快充车型额外需增加A480超充桩开发及验证、高压电驱、高压压缩机等高压系统零部件开发,相关模具费、工装费、人力投入、产线建设等费用,

均需作为成本分摊到产品售价中。

先说开发费用。

高压快充车型最大的硬件升级刚需在于车端功率半导体。据一位技术相关人员解释,原本的硅基IGBT芯片达到了材料极限,只有具备耐高压、耐高温、高频等优势的SiC(碳化硅),才能匹配高压快充车型的硬件需求。

此前,比亚迪曾预计,到2023年,电动汽车将完全用SiC基车用功率半导体替代硅基IGBT。

骇人的是,这一替代方案比原本的硅基IGBT芯片方案要高出三倍价钱。

有媒体曾报道,主驱逆变器使用硅材料的话,只需要1500元左右,而使用SiC,成本到了4500元左右。

除了逆变器,包括电驱系统、电能转换等在内的强电链路都需要从传统的硅基产品换成SiC器件。这使得高压快充车型的成本提高了一个档次。

再说说基础建设的费用。

800V超充一般功率需达到360kW甚至480kW。有业内人士曾表示,一个 360kW 超充站的成本估算约为 23 万到 26 万。

拿小鹏汽车来算一笔账。小鹏汽车创始人何小鹏说,预计到2025年,将继续建设超过2000座小鹏超充站。如果上述人士的估算无误,那么小鹏需要付出的成本约为5亿元。最终能不能收回成本,还有待验证。

特斯拉作为第一个大规模应用上SiC的车企,也曾因400V电池系统的成本问题而备受困扰。(当然,特斯拉最终因其庞大的销量而使成本摊平。)

可以确定的是,在800V产品初始期,绝大部分普通消费者大概都不会希望这笔费用均摊到自己身上,这也造成了高压快充车型只能面向对价格不那么敏感的小部分人群。

[ 快充的技术性问题 ]

这可能也是为什么像欣旺达(小鹏G9电池供应商)这样的电池厂商敢保证,在10年质保期内,非运营车辆不限次数的使用超级快充,不会因为超级快充而损害电池的使用寿命,或者加速电池衰减。

理论上讲,无论是快充还是慢充,对电池寿命都会有影响。用通俗的话讲,电池老化,是因为大电池里面的某些小电池失效了。

而快充在短时间内产生大量电能与热能,因此电芯会出现析锂、不稳定及过热问题。此外,高电压会使得反应体系加速循环,导致结构被加速破坏,电池容量及循环性能下降。

从目前动力电池企业发布的信息来看,他们解决衰减问题的方式都是通过材料去做匹配设计。比如,欣旺达其电芯采用高稳定性镍5X三元材料。

至于安全性问题,企业们开始掌握防护技术以及更创新的热管理系统。如宁德时代的麒麟电池在两块电芯的中间加水冷板,使相邻两块电芯的热传导降低,不会出现热失控。

当然,也有专家始终认为,电池厂商的说法不可信,因为从电池材料结构肌理本身没有重大突破,高压快充还是不宜常用,只能“慢充为主,快充为辅。”

目前,4C快充电池还未实现量产装车,包括号称“全球充电最快”的小鹏G9,也未正式投入市场。4C快充电池的耐久性能不能经受市场检验,确实还有待观察。

“4C超快充版的小鹏G9,交付会很慢”

汽车产经就标准化的问题采访过阿维塔相关人员,是否要使用官方的超充桩,才能实现官方宣传的高压快充效率?对方的回复是,如果能够达到800V的电压,理论上都是一样的。

“理论上”一词,道出了高压快充最大的使用陷阱。

这有点像各家手机采用的私有充电协议。小米和vivo也许都说自己是120W充电,但是某家的手机,只有用自家的充电头,甚至还要用专门的充电线,才能达到最快的充电功率。虽然从外面看上去,都是一头Type-C接口,一头Type-A接口,

但内里已经魔改到妈都不认识了。

而即使是找到了480KW专属超充,也未必能用上最大的功率,因为并不是站点内所有桩都可以同时实现这个功率。通过柔性充电技术,充电桩可以对站点内充电的功率进行分配,简单点理解就是有个水池配了4个龙头,水池看哪个龙头需求量大,就给哪个龙头分配最大的水流。

实际上,从高压快充诞生的那一天起,标准化这个问题就一直存在。

保时捷Taycan是全球首个实现800V高压充电平台成功上车并量产落地的车型,其30分钟内电量可以从5%快充到80%。但据一位保时捷Taycan车主反映,Taycan虽然支持800V高压快充,但一般只有保时捷中心或个别商业中心停车场配有专属充电桩,所以平时车辆补能还是以第三方的快充和家用慢充桩为主,充电所需要的时间也更长。

新车型也一样。以小鹏G9为例,它得高倍率电池版本车型,只有遇上小鹏自营的480KW液冷超级快充桩,方可实现理论上的“充电5分钟,续航增加200公里(NEDC)”的宣传效果。

总之,倘若消费者只听信800V高压平台车型“充电5分钟、续航200公里”的卖点,购买了高压平台车型,那么在离开4S店之后,再想实现宣传的快充效果,只有两条路:

要么找官方布局的超级充电桩,要么等待市场倒逼充电产业变革。

[ 谁能推动产业变革 ]

里面提到:

一,鼓励地方加强大功率充电、车网互动等示范类设施的补贴力度;

二、加大配套电网建设投入,合理预留高压、大功率充电保障能力;

三、提高城市与高速公路快充桩/站覆盖比例。城市中,鼓励充电运营企业通过新建、改建、扩容、迁移等方式,逐步提高快充桩占比;高速公路中,力争到2025年,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%,其他地区不低于60%。

《实施意见》发布后,北京、浙江、安徽、重庆等地纷纷发文件表示响应。

美国设立了2023年把电动汽车快充时间缩短到15分钟以内的目标,相较之下,我国2025年快充站覆盖率60%的目标并不算激进。

但难度仍然不小。

中国汽车工程学会秘书长张进华表示,“超级快充技术对电网的要求也很高,电网的结构要做出一些重大调整,才能满足大量电动车同时快充的需求。电网的这种负荷巨变,需要时间。”

中国汽车工程学会秘书长张进华

靠国家永远不如靠车企自己,现在上头不是那么阔绰的时候了。

车企们大概也想掌握主动权,竞相开启大功率超充桩布局。

除了上文中所说的小鹏,极狐在北京地区就已部署了超过10座360kW以上单桩充电功率的极狐超充站。阿维塔科技则和bp电动化及移动出行部门共同投资,在2023年底前在中国19座城市建设百余个超快充电站。

小鹏的2000个超充站布局最广,乍一听,数量看似十分庞大,但相比目前国内公共充电桩保有量,2000个超级充电桩似乎又有些微不足道。

根据充电联盟的统计,截至2022年7月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩157.5万台。国联证券测算,预计到 2025 年,国内充电桩保有量有望达到930万个。对比之下,车企提供的超充站数量无异于杯水舆薪。

“关于高压快充,你可以理解为产品的一个亮点,实用性虽然不强,但确实是一个亮点。一系列的车企要做高端做区隔,4C电池是个好选项。”一位行业分析师这样评价车企的布局。

主机厂蠢蠢欲动,但公共充电场站的主力军——第三方充电桩运营商却似乎兴致平平。

“对于我们而言,超充桩的成本、选址、配网容量都需要考量,现在支持超充的车辆又很少,相当于我好不容易建了个大水池,但绝大部分的车都是‘喝’不了这么快,变相造成了一种资源浪费。”一位充电桩运营企业内部人士坦言。

综上来看,我们能浅窥整个充电产业变革的难度之大,无论是政府、还是车企、又或是充电桩企业,在这场变革中都还没有找到合适的答案。

在中国新能源车的发展进程中,我们已经目睹了太多让人热血沸腾的战略计划,这一次,“高压快充”能成功吗?

2022-09-23 16:57

2022-09-23 16:57