创业元老直管、继续独立融资,滴滴的自动驾驶业务这次要全力冲刺了。

最近,外媒报道称滴滴自动驾驶部门正计划融资数亿美元,估值可能达到约50亿美元。就在去年11月,滴滴集团CTO张博申请卸任,并专注到自动驾驶业务中,专职担任滴滴自动驾驶公司CEO。

张博是程维创立滴滴时的首位合伙人,2016年带领团队组建自动驾驶技术研发部门,主攻L4级别自动驾驶技术。

滴滴自动驾驶的困境在于只能选择最难的那条路——只要车还不能完全脱离人,滴滴的自动驾驶对于它的出行主业来说将毫无意义。

滴滴的自动驾驶曾经那么近,又那么远。9年之间,滴滴集团和市场环境起起伏伏,烧钱的自动驾驶还留着局中,不断印证着它是滴滴未来的一个必选项。

NO.1

[ 跨越9年的自动驾驶之路 ]

当滴滴自动驾驶部门以50亿美元估值启动新一轮融资时,资本市场仿佛嗅到了自动驾驶赛道的“血腥味”。似乎,一轮新的厮杀又要开始了。

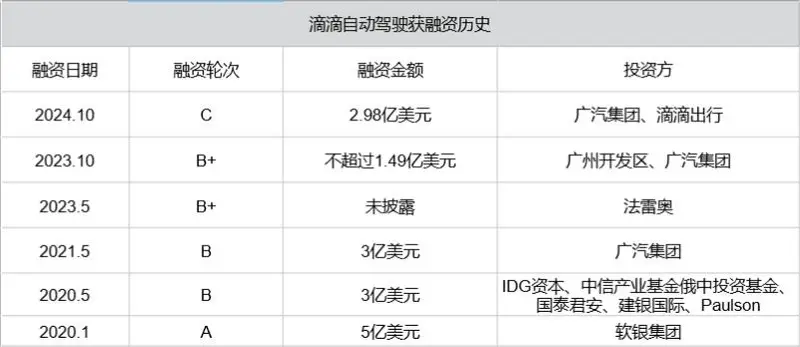

这已是该部门自2020年独立以来的第四轮融资,融资总额超15亿美元。 但资本的狂热背后,滴滴的技术储备与商业化进程却呈现出微妙的割裂。

2016年,滴滴成立自动驾驶研发部门“Voyager”(远航探险者),或许滴滴一开始就知道,这注定是一条遥远的航路。

彼时的滴滴刚完成与Uber中国的合并,手握出行市场90%份额,自动驾驶是其商业帝国版图顺理成章的延伸。

那几年正是自动驾驶公司最欣欣向荣的时候,履历光鲜的技术大牛们在创业大街上疯狂吸金。滴滴也是那几年最活跃的企业之一,成立AI Lab研发自动驾驶、拉上31家企业成立洪流联盟,仿佛Robotaxi的靠谱儿商业模式近在眼前。

不过,还没尝到果实的味道,就在泡沫裂的时候被溅了一身。

发生在2018年美国亚利桑那州的全球首例自动驾驶汽车撞人身亡事件,降低了公众对于自动驾驶的信任,也延长了Robotaxi上路的进程。

当时滴滴处于技术投入期,有背后集团的支持,进展还算顺利。2019年开始,滴滴陆续拿到各城市路测牌照,开始在北京、苏州、上海和美国加州等地开展路测,测试里程、数据样本足够多,安全性也经得起考验。

就在一切又开始向好的方向发展时,2021年的美股上市事件再一次拖累了滴滴自动驾驶的进度。不仅市值蒸发千亿,更可能直接切断了自动驾驶部门亟需的输血管道。

2022年2月,晚点LatePost爆料,滴滴总体裁员20%,人数在2000人左右。即便如此,那次滴滴都没有对自动驾驶部门动刀。

在那之后,滴滴把造车的团队在产品落地之前就卖给了小鹏汽车,也就是帮助小鹏“绝处逢生”的MONA M03,同时期也把包含智能座舱业务在内的智慧交通团队转移给了四维智联公司。

自动驾驶成了滴滴有关汽车的唯一执念。

到了今年,风向对于滴滴来说也好也坏。

先说坏消息。

年初由比亚迪率先拉开的“智驾平权”运动,把智能驾驶拉向了另一个实用主义方向,可能影响个人车主意识远离更具未来感的Robotaxi。

好消息是,大模型和端到端技术的出现,可能降低了L4级别自动驾驶实现的成本和难度,毕竟不用再面对穷举不尽的场景写规则,大模型算法更适合人工智能出身的张博,以及滴滴互联网科技公司的底色。

NO.2

[ 对手更少了,也更强了 ]

L4级别自动驾驶以及Robotaxi的泡沫已经消散,潮水带走了不少曾经的明星公司。

烧钱速度远超预期,而资本市场对“自动驾驶故事”的耐心正在消磨。即使技术做到了第一梯队、背靠通用汽车的Cruise都没能挺过黎明前的黑暗,原地解散,openAI投资的Ghost也在“7年零交付”后官宣倒闭。

国内同样路线的公司也不好过,近期纵目科技、图森未来都已经走到了崩盘的最后一步。

(纵目科技暴雷,员工最后才知道)

当年那些同行者中,几乎只剩下独角兽公司小马智行和文远知行在去年年底上市,还有萝卜快跑,其Robotaxi车队去年在武汉运营引发了不少的讨论。

从资本市场上看,目前小马智行市值50多亿美元,文远知行市值48亿美元。小马智行Robotaxi车队去年已经做到日均15单,文远知行的无人驾驶小巴已经在北京及海外落地,但两者依然处于巨额亏损中。

从业务上看,截至2025年3月,滴滴自动驾驶车队200多辆,在北京、上海、广州试运营。

去年滴滴自动驾驶COO孟醒表示,自2020年6月滴滴自动驾驶首次面向公众开放服务1000天里实现了零主责安全事故,成功解锁学校门口、地摊、夜市等复杂城市场景。目前,滴滴自动驾驶已在上海嘉定提供24小时自动驾驶出行服务。

更值得关注的是滴滴对生态闭环的构建。2023年,滴滴与广汽合资成立安滴科技,计划2025年量产基于广汽AEP3.0平台的L4级跨界SUV,并接入滴滴平台实现“混合派单”,即人类司机与Robotaxi协同接单。

滴滴的优势就建立在这种“生态协同”上——其网约车平台日均订单超3000万,理论上可为Robotaxi提供无缝流量入口。

但现实要解决的是,混合派单模式下,如何平衡人类司机与Robotaxi的利益冲突,以及Robotaxi成本要显著低于人力才有意义。

当去年萝卜快跑Robotaxi上路服务,今年deepseek让智驾技术看到了跃迁的希望,资本的耐心又回来了。

只不过,如果今年量产车接入平台并启动混合派单再次跳票,资本市场可能用脚投票——参考美国Aurora Innovation市值从200亿美元暴跌至30亿美元的教训。

NO.3

[ 写在最后 ]

滴滴在2016年就开始为了一场关于遥远未来的梦想而努力闯关。

近9年时间里,滴滴经历了技术积累、融资输血、市场竞争,关关难过关关过,终于要走向了最后一个大boss——商业化。滴滴此时的融资,本质上是一场关于“未来该值多少钱”的赌局。

这场漫长战争还远远没有走到终局,但在自动驾驶的牌桌上,幸存者已经不是技术最超前的理想主义者,而是最能平衡创新与生存的现实主义者。

只有在2025年首批量产的自动驾驶网约车驶上街头,后视镜里映照的不仅是程维9年前的野心,更是一个行业在毁灭与重生中淬炼出的生存哲学。

2025-03-10 15:17

2025-03-10 15:17